19/09/2025

A los siete años, cuando cursaba segundo de EGB, Guillermo Yriarte (Sevilla, 1974) comenzó a perder la visión por un ojo. Al poco tiempo, el otro también empezó a fallar. Era el año 1982 y, como ocurría con otras muchas enfermedades raras, el conocimiento, tanto de la sociedad como de los profesionales sanitarios, era escaso y muy limitado.

Comenzó entonces la primera dificultad: el diagnóstico. Ningún médico sabía exactamente qué le ocurría. Las posibles explicaciones variaban: desde causas psicológicas hasta la sospecha de un tumor cerebral. Durante un año, su familia navegó por la incertidumbre, entre citas, pruebas médicas y opiniones contradictorias.

Finalmente, en Barcelona, un oftalmólogo reconoció lo que otros no habían visto antes: se trataba de una Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber (LHON, por sus siglas en inglés), una enfermedad mitocondrial poco frecuente que provoca la pérdida progresiva de la visión central. El impacto del diagnóstico fue doble: por un lado, ponía fin a su incertidumbre. Pero, por otro, se abría una puerta a una realidad desconocida, compleja y hasta entonces invisible.

Guillermo fue el primer caso diagnosticado en su familia. Pero no el último. Al poco tiempo, hasta seis de sus primos comenzaron a experimentar los mismos síntomas. Así, empezaron a conectar los puntos y a comprender que se trataba de una mutación genética de origen mitocondrial, transmitida por vía materna. “Esta mutación encontró una situación favorable en una familia como la mía, ya que mi madre tiene cinco hermanas y la herencia mitocondrial viene directamente de las madres”, explica en una entrevista con AELMHU con motivo del Día Mundial de la patología, que se celebra este 19 de septiembre.

El nacimiento de ASANOL

En los primeros años tras el diagnóstico, la familia Yriarte pensaba que su caso era único. Sin embargo, poco a poco fueron descubriendo la existencia de otras historias similares. El patrón se repetía: familias con muchas hermanas, varios descendientes afectados y una larga travesía hasta obtener un diagnóstico. Fue entonces cuando nació la idea de crear una asociación que pusiera voz a una enfermedad que, además de poco común, era profundamente desconocida.

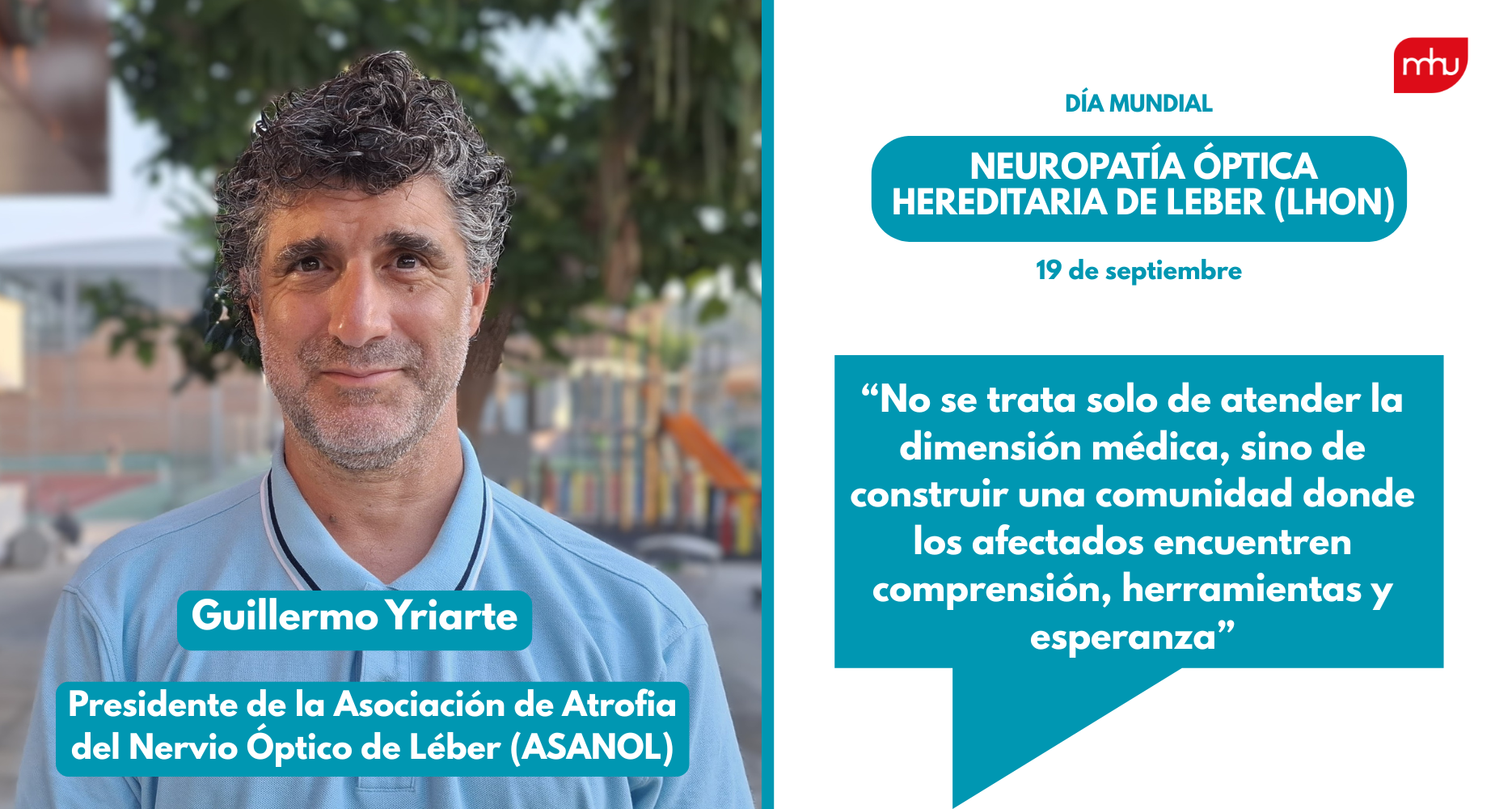

Así surgió ASANOL (Asociación de Atrofia del Nervio Óptico de Leber), con el objetivo de visibilizar la patología, formar una red de apoyo para los afectados y promover el conocimiento científico y la investigación. Además, la asociación ofrece formación, talleres, asesoramiento legal y recursos psicológicos a los afectados. “No se trata solo de atender la dimensión médica, sino de construir una comunidad donde los afectados encuentren comprensión, herramientas y esperanza”, apunta su presidente.

En la actualidad, ASANOL cuenta ya con entre 80 y 100 miembros. Tal y como destaca Guillermo Yiriarte, su presidente, diagnosticar la enfermedad cuanto antes es un factor clave para su evolución, puesto que la probabilidad de responder de manera favorable al tratamiento es mayor si se inicia de manera precoz.

De acuerdo con los últimos estudios científicos, se estima que la LHON puede afectar a entre 1 de cada 27.000 o 45.000 personas en todo el mundo. Esto la convierte en la enfermedad mitocondrial primaria más frecuente.

La enfermedad tiene muchas caras. Su manifestación más común es la pérdida de la visión central de forma brusca y generalmente irreversible. Esta pérdida de visión permanente es consecuencia de la muerte de células en el nervio óptico, encargado de transmitir las imágenes de los ojos al cerebro. Pero la patología no se limita solo a los ojos. En algunos casos, se han identificado complicaciones cardíacas, musculares e incluso neurológicas, como la epilepsia.

Afecta principalmente a varones jóvenes, aunque también puede presentarse en mujeres. Lo más habitual es que se inicie entre los 16 y los 30 años, en plena etapa de definición académica o profesional. Para muchos pacientes, esto supone un cambio radical en sus planes de vida.

La vida con LHON

A diferencia de quienes pierden la visión en la adultez, la infancia de Guillermo estuvo marcada por el aprendizaje desde la limitación visual. A día de hoy conserva un 5% de visión, lo cual, lejos de frenarle, ha sido el punto de partida para construir una vida plena y autónoma.

“Desde fuera puede parecer poco, pero para mí es todo lo que conozco. Aprendí a hacer las cosas viendo poco, y he podido adaptar mi vida, mis estudios y mi profesión a esa realidad. No conduzco, no juego al tenis, pero me gusta caminar por el campo. Siempre digo que hay más cosas que puedo hacer que cosas que no”, reflexiona.

Esa diferencia temporal entre quienes pierden la visión en la infancia y quienes la pierden en la adultez marca también la forma en que se enfrentan a la enfermedad. “Hay personas que han tenido que abandonar sus trabajos tras el diagnóstico, mientras que otros han podido reconducir su trayectoria hacia nuevas oportunidades laborales compatibles con la baja visión”, señala Guillermo.

La importancia de las asociaciones

Así, y a través de la asociación, Guillermo y muchas otras personas afectadas han transformado el diagnóstico en un punto de partida. “A los afectados nos ha sido muy provechosa la experiencia vivida dentro de la asociación. Hemos podido contactar personalmente con los mayores expertos a nivel mundial de nuestra patología. Hemos compartido experiencias que nos han servido para favorecer nuestra autonomía, nuestro ajuste psicológico… Confiamos que nuestro trabajo de difusión sirva para que, temprano o tarde, se multipliquen las investigaciones», afirma Guillermo.

Gracias a su trabajo conjunto, y a la visibilidad cada vez mayor de las enfermedades raras, la LHON se está convirtiendo poco a poco en una patología más reconocida. “Hace 10 años, los oftalmólogos apenas sabían de esta enfermedad”, explica el presidente de ASANOL. “Ahora se habla más de ella en universidades, congresos y medios de comunicación. Queremos pensar que, en parte, es gracias al trabajo que hemos hecho desde la asociación”.

A lo largo de los años, la participación de la asociación en congresos médicos también ha permitido que los profesionales conozcan de primera mano cómo es convivir con la enfermedad. Estos encuentros no solo enriquecen a los investigadores, sino que también ayudan mucho a los pacientes. “Cuando un médico ve cómo una persona con baja visión vive, se mueve, trabaja o cría a sus hijos, cambia su percepción. Y ese cambio les impulsa a investigar más y mejor”, cuenta Guillermo.

“La unión hace la fuerza”

De hecho, la investigación científica ha avanzado notablemente en los últimos años. En el campo de las enfermedades mitocondriales, donde se engloba la LHON, las terapias avanzadas están abriendo horizontes que antes parecían inalcanzables.

Pero hay un problema estructural: el número de pacientes. Como ocurre con muchas enfermedades raras, la escasez de casos clínicos dificulta la realización de ensayos con suficiente base estadística. Por eso, una de las misiones más importantes de ASANOL es localizar a personas afectadas y ponerlas en contacto con los investigadores.

En este sentido, Guillermo destaca la importancia de aprender de las buenas prácticas de otros países, como el caso de Suecia o Dinamarca, donde “el abordaje de las enfermedades raras es mucho más cercano y personalizado”. “En estos países, una vez que se te detecta una enfermedad rara, se te asigna un experto que está pendiente de tu enfermedad y de tus necesidades. Te comunica qué posibilidades de tratamiento tienes o qué se está investigando, etc.”, detalla.

El presidente de ASANOL también pone en valor la importancia de la colaboración entre afectados, tanto a nivel local como nacional e, incluso, internacional. “La unión hace la fuerza, y más en nuestro caso. Si cada asociación nacional se conecta con otras a nivel europeo y mundial, podemos multiplicar el número de personas dispuestas a colaborar en investigaciones. Creo que es la única manera de avanzar”, concluye Guillermo Yriarte.